Incontro tra Arte e Industria

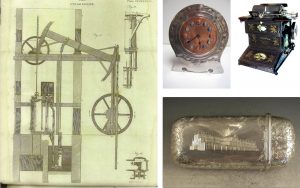

L’incontro tra arte e industria, reso possibile dalla tradizione artigianale di qualità, emerse in modo significativo anche in Italia, nella seconda metà dell’Ottocento, in coincidenza con l’avvio dell’industrializzazione. Si trattava di dare nuova linfa all’artigianato di alto valore artistico che vantava tradizioni secolari e che godeva ancora di un forte prestigio: dalle manifatture di vetro e cristallo di Murano, alle porcellane Ginori, all’ebanistica di Bologna, Pisa, Siena, alla costruzione di mobili di Milano, all’oreficeria di Roma e Napoli, all’alabastro di Volterra, alla lavorazione del corallo del Napoletano, ai mosaici di Venezia, Roma e Firenze, per limitarsi a un sommario elenco dei prodotti apprezzati su scala europea. La produzione dell’artigianato artistico, sia pure a livelli qualitativi differenziati, è continuata ininterrottamente quasi sino ai giorni nostri, sconfiggendo l’indifferenza o l’ostilità delle principali correnti culturali del Novecento, ma si è trattato di un percorso per gran parte spontaneo.

Emblematica in tal senso è la vicenda, poco conosciuta, dei musei artistici industriali italiani, sorti tra gli anni Sessanta e Ottanta dell’Ottocento ed entrati in rapida decadenza nel Novecento, dominato dalle ideologie di massa.

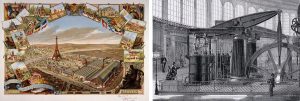

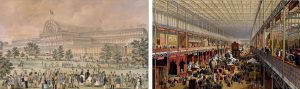

Lo spunto iniziale veniva dall’Inghilterra dove, a seguito della citata Esposizione Universale del 1851, fu fondato il South Kensington Museum (poi Victoria and Albert Museum). L’obiettivo di questo museo, come dei meno fortunati musei italiani ed europei che lo assunsero a modello, era di promuovere l’arte applicata all’industria, dando impulso all’art manifacturer capace di realizzare una produzione artistica destinata alla fabbricazione industriale. Siamo di fatto agli esordi del design, che molti decenni dopo avrebbe trovato in Italia il suo terreno di elezione, realizzando nel modo più efficace l’incontro tra artigianato, arte e industria.

I musei artistici industriali intendevano migliorare il gusto del pubblico e spingere i produttori a realizzare manufatti che fossero al contempo gradevoli e funzionali. Uscendo dalla nicchia delle produzioni di lusso, attraverso l’arte applicata, ci si prefiggeva di far rivivere l’artigianato nel nuovo contesto definito dall’avvio dell’industrializzazione. L’iniziativa più importante per il nostro Paese fu il Museo Artistico Industriale inaugurato a Roma nel 1874, e, dopo una vicenda tormentata, definitivamente dismesso nel 1952.

Altri musei che perseguivano finalità analoghe ponendo l’accento, a seconda dei casi, più sull’industria o sull’artigianato, furono il Museo Vetrario di Murano (1861), il Museo Industriale di Torino (1862), il Museo Artistico Municipale di Milano (1873), il Museo Artistico Industriale di Napoli (1880), anch’essi dismessi nel Novecento.

Caratteristica saliente di questi musei, in piena contraddizione con l’immagine ancora corrente di luoghi polverosi e statici, era l’impegno prevalente, rispetto alla conservazione dei reperti, nelle attività di formazione. La loro missione era di formare operatori qualificati nelle arti applicate, in sostanza nuove generazioni di artigiani.

Il tentativo dei promotori di questi musei era di rilanciare a livello europeo le manifatture italiane, facendo leva su una produzione di alto livello estetico, capace di coniugare artigianato e industria, ma era troppo ardito per i tempi e non trovò adeguato ascolto né presso la classe politica né presso la neonata borghesia industriale.